كشفت تحقيقات للكونغرس الأميركي أن هذه المؤسسة تدرّس كتاباً عن طرق التعذيب وتقوم بتدريب أجهزة الأمن في العديد من الدول على فنون القتل والتجسس. ويسميها المعارضون "مدرسة الإغتيالات"..!

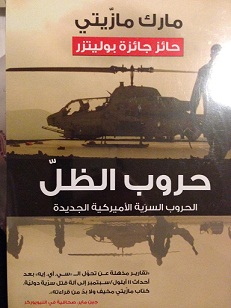

"تقارير مذهلة عن تحوّل الـ"سي .أي .أي" بعد أحداث 11 أيلول إلى ألة قتل سرية دولية. كتاب مارك مازيتي مخيف ولا بد من قراءته". أدلت بهذا الرأي الصحفية الأميركية جين ماير، العاملة في جريدة النيويوركر. وهي لم تبالغ بوصفها هذا لكتاب "حروب الظل، الحروب السرية الأميركية الجديدة"، للصحافي الأميركي البارز "مارك مازيني، والذي حاز على جائزة "بوليترز".

زينب الطحان/ موقع المنار

إلا إننا لا نوافقها الرأي في أن الإستخبارات الأميركية تحوّلت إلى آلة قتل سرية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول فهي كذلك منذ نشوئها، والأدلة عديدة ومنها كتب مذكرات لرؤوساء وزعماء وصحفيين.

إلا إننا لا نوافقها الرأي في أن الإستخبارات الأميركية تحوّلت إلى آلة قتل سرية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول فهي كذلك منذ نشوئها، والأدلة عديدة ومنها كتب مذكرات لرؤوساء وزعماء وصحفيين.

وخير دليل على ما ورد في هذا الكتاب نفسه "سبق للبريطانيين أن درّبوا الأميركيين على الفنون الظلامية في خلال الحرب العالمية الثانية لكنّهم قاربوا منذ زمن طويل لعبة التجسس بطريقة مختلفة. واشتكى في 1943 أحد أعضاء الجهاز التنفيذي للعمليات الخاصة التابع لونستون تشرشل من أن الطبع الأميركي يتطلب نتائج فورية مذهلة. فيما تتحدث السياسة البريطانية عموما عن المدى الطويل والرؤية".

ينقلنا مازّيتي من موقعه بصفته مراسلاً للأمن القومي إلى داخل مكاتب الـ"سي.آي.إيه" ليكشف معلومات عن حرب من أكثر الحروب سرية في العالم، وليعرفنا بشخصيات أدت أدواراً ميدانية فظيعة وهو يصفها بالـ"مدهشة" في هذه الحرب السرية. فمن الضابط الذي يدعى "كوفر بلاك" والذي شهيته ملتهبة على صيد أسامة بن لادن، إلى الضابط الذي أرسل الى المناطق القبلية ليتعلم كيفية التجسس في باكستان إلى المتعاقد مع الـ"سي.آي.إيه" الذي عوقب بالسجن في لاهور بعد أن خرج عن سيطرة رؤسائه.

"حروب الظل" هي أيضاً قصة تنافس حادٍ بين مؤسسات أميركية عملاقة ثلاث: الـ"سي.آي.إيه" و"البنتاغون" و"البيت الأبيض". يكشف فيها الكاتب علناً المؤامرت الداخلية بين عناصر هذه المؤسسات للاستحواذ على القرار الرئيسي في إدارة جرائم أميركية الخارجية.

ويروي الكاتب بصيغة فيها من التبرير غير المباشر كيف أن الاستخبارات عادت وحصلت على ترخيص بقتل من أسماهم "أعداء أميركا" بأمر سري في زمن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الإبن، وذلك بعدما منعت من هذا الترخيص في السبعينيات من القرن الماضي بعدما دفعت "سلسلة من الإفشاءات المرعبة، والمضحكة أحياناً، عن محاولات الاغتيال التي قامت بها الوكالة بالبيت الأبيض إلى منعها من القضاء على أعداء أميركا". ويتابع الصحفي بأنه في ذلك اليوم الذي حصلوا فيه على الترخيص شرعت الاستخبارات في غرفة الأوضاع في الإفادة من كيفية استخدام هذا الترخيص.

وبهذا السرد يمحي الكاتب حقباً طويلة من الإجرام الأميركي الذي كانت تمارسه الاستخبارات في العديد من البلدان التي كانت تتدخل في شؤونها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال تصفيتها لكل من يمثّل عقبة أمامها أو أمام حلفائها في الوصول إلى مبتغاهم. فهي لم توقف القتل يوماً. فهناك مؤشرات على استمرار تجنيد وتدريب منفذي الاغتيالات في الولايات المتحدة.

ففي مدينة كولومبيا الواقعة في ولاية جورجيا يوجد مؤسسة العالم الغربي الأمنية (بالإنجليزية: Western Hemisphere Institute for Security Cooperation) وهي مؤسسة تابعة لـ"وزارة الدفاع الأميركية" ومهمتها تدريب الهيئات الأمنية والعسكرية، والتي تدعي أنها محصورة بدول أميركا الجنوبية ويتخرج منها نحو 1000 إنسان معدّ للممارسة القتل سنوياً من هذه المؤسسة. وهناك الكثير من الجدل حول الأغراض الحقيقية لهذه المؤسسة ففي العام 1999 اعترض الكونغرس الأميركي على استعمال المؤسسة كتاب منهجي عن طرق التعذيب في المنهج الدراسي للمعهد وقيام هذه المؤسسة بتدريب جهاز الأمن في دول هي على اللائحة العالمية لإساءتها لحقوق الإنسان، ويسمى المعارضون هذه المؤسسة "مدرسة الاغتيالات". هذا فعلاً إذا كان هناك من معارضين في الكونغرس الأميركي على عمل هذه المؤسسة الإجرامي ..!!.

ويعترف الكاتب بحرب سرية أخرى هي بين أركان القادة في وكالة الاستخبارات نفسها، في عملية تنافسية شديدة ليكون هو صاحب الفضل في السبق الإجرامي. فقد بات مدير الوكالة قائدا عسكرياً يدير حرباً عالمية خفية بواسطة فريق قليل العدد وبدون الكثير من الإشراف. وأقنع البيت الأبيض ببرنامج لاعتقال ما يسمونهم "الإرهابيين" وإخفائهم في سجون سرية وإخضاعهم لنظام "أورويلي" من أساليب الاستجواب الوحشية. طبعاً هذا الاستعراض المتحف بروح "البطولة"، إنما هو لتعقّب ومطاردة تنظيم القاعدة ورئيسها أنذاك "بن لادن" في كابول وقندهار في أفغانستان وفي باكستان وغيرها من الدول.

يبدو أن الكذبة الكبرى التي باتت معروفة عن الأميركيين بملاحقة الإرهاب والقضاء عليه، هي العمادة التي يقوم عليها الكتاب، يقدّم ويؤخر المؤلف في سرده الزمني للأحداث ليبيّن كيف كانت العمليات الاستخباراتية التي تدعمها عمليات القتل والاغتيال تهدف إلى التخلص من من يهدد الأمن الأميركي. وطبعا في المفهوم الوطني الإنساني العام يصبح أمر القتل مشروعاً حين يكون ملحاً لحماية الوطن. ولكن في العرف الأميركي، وهو المتغاير الوحيد عن بقية الأعراف الوطنية العالمية، يخلقون هذا التهديد ويلاحقونه في أصقاع الأرض، تماماً مثلما فعلوا في أسطورة" أسامة بن لادن واختراعهم إياه بهدف مقاتلة السوفيات وبعدما انقلب عليهم حوّلو كل جهودهم "الجبارة" وإمكانيات أعظم دولة في العالم لملاحقة أطياف رجل واحد يختبئ في ظله الاف.

وهي في سبيل هذا الهدف اخترعت الوكالة العديد من الأجهزة الاستخباراتية المدرّبة خصيصاً على القتل والتجسس. وهم في ذلك لا يثقون بأي جهاز استخبارات أخر في العالم، بل بالعكس يعملون على اختراقها – كما يقول الكاتب – وتحويل ضباطها إلى العمل لصالح الولايات المتحدة من خلال التجسس على بلدانهم.

وهي في سبيل هذا الهدف اخترعت الوكالة العديد من الأجهزة الاستخباراتية المدرّبة خصيصاً على القتل والتجسس. وهم في ذلك لا يثقون بأي جهاز استخبارات أخر في العالم، بل بالعكس يعملون على اختراقها – كما يقول الكاتب – وتحويل ضباطها إلى العمل لصالح الولايات المتحدة من خلال التجسس على بلدانهم.

ويقول إن عملية "المطاردة" سرعان ما غيّرت من إملاءات الحرب الجديدة من قواعد لعبة التجسس، وأضفت المهمة الجديدة قيمة على عملية الحصول على معلومات مفصّلة عن أفراد محددين، ولا تهم كثيراً كيفية جمع تلك المعلومات، ونتيجة لذلك أصبحت وكالة الاستخبارات أكثر اعتماداً على أجهزة التجسس الخارجية.

ومن المفارقة التي تبعث على الاشمئزاز في طريقة الكاتب للتغيير من حقائق لم تعد تخفى على أحد قوله إن الاستخبارات الأميركية انفتحت في علاقاتها الاستخباراتية بعد أحداث 11 أيلول في العام 2001، على أجهزة استخبارات "ذات التاريخ الوحشي الكريه" مثل المخابرات المصرية والأدرنية والليبية وأنها أصبحت أكثر وثوقاً بها. وفي هذا التصريح تناقض فاضح للغاية. أولاً هناك وثائق تاريخية تشهد على التعاون الكبير بين مخابرات هذه البلدان وبين المخابرات الأميركية والتي بدأت منذ المراحل الأولى لتقسيم البلاد العربية وفق إتفاقية "سايس بيكو" وبفضل هذا التعاون لا تزال حكام هذه الأنظمة مدعوماً من نظيرتها الأميركية. ومن ثم صفة الوحشية مردودة أصلا على المؤلف وبلاده – وليس دفاعاً عن المخابرات العربية – إنما لم يعد خفياً على أحد كيف تقام الورش التدريبية الأمنية والعسكرية لهؤلاء العرب في بلاد "العام سام"، فهذا الوحش إنما تعلّم من الوحش الأول.

ولكّنه في أماكن أخرى في الكتاب يعترف صراحة، وإن كان يبغي من اعترافه مسوّغات أخرى، أن الـ"سي.أي.أي" ترنّحت تحت ضربات من لجان الكونغرس التي راحت تحقق في ما قامت به الوكالة من أعمال خفية منذ تأسيسها العام 1947، وإن المدراء المتعاقبين على الوكالة اكتفوا بالتركيز على سرقة أسرار الأنظمة الأجنبية – التجسس التقليدي – بدلا من قلبها أو محاولة قتل زعمائها، حتى أعاد إليها الرئيس بوش زمام المبادرة وأطلق يدها في كل العالم، وطبعاً السبب أن أمن البلاد مهدد من الإسلاموفوبيا.

في الكتاب الكثير من التفاصيل، منها ما يمكن تصديقه وفاق المنطق العقلي بإدراكنا لكيفية إدارة التعقيدات الأمنية، ومنها ما هو مدسوس بصيغة ملتبسة توهم ذهن القارئ على الفور إلى أن هناك بلداً عظيم الحضارة والعلوم يتعرض لتهديدات وجودية وتالياً يصبح عمل القتل وسرقة أسرار الدول مسوّغاً لا بل مطلوباً وواجبا وطنياً.. !!.

ومن اللافت أن يسجّل الكاتب لرئيس أميركي سابق- لا يزال على قيد الحياة- جيمي كارتر أنه قاد حملة لوضع حد لما أسماه مغامرات الـ"سي.أي.أي" في ما وراء البحار فعيّن جنرالاً يدعى "ستانسفيلد" لكبح جماح هذه المؤسسة وهو من المعتقدين أنها تعيث في الأرض فساداً. تصدمنا في الحقيقة هذه المعلومة ونشك بمصدقيتها. ويكمل حول اعتقاد ساد بشأن الوكالة بأنها لن تجلب سوى المشاكل إذا عادت إلى ممارسة القتل. وجرى الشك في الحكمة من اعتناق الوكالة لدورها جلاداً طوعياً لأعداء أميركا.

ومن المرواغة الكبرى، واستغفال لعقول القراء، تأكيد هذا الكاتب على أن الهدف من إنشاء وكالة الاستخبارات الأميركية "مهمة بسيطة نسبياً" وهو جمع المعلومات وتحليلها ليتمكن الرؤوساء الأميركيون في كل يوم الاطلاع على مختلف التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة. وأن الرئيس "ترومان" لم يرد أن تكون الوكالة جيش أميركا السري. ولكنّه يؤكد في جانب آخر أن الرؤوساء الأميركيين استخدموا سلطة "العمل الخفي" لارسال الوكالة في عمليات تخريب وحملات دعاية وتزوير انتخابات ومحاولات اعتيال.

هل نريد دليلاً أكثر من هذا؟!..