تحيل المرجعية النصية للحكاية إلى تمجيد فعل المقاومة والتكافل العائلي والمجتمعي في مواجهة الحرب والاحتلال. ينفتح محكي الرواية على ثقافة المواجهة التي تشتغل نصيًا ضمن إطار سردي يمكن وصفه بـ «سردية الأرض والإنسان»

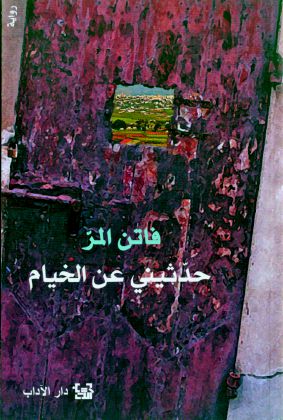

طالما شغل النص الملتزم مساحة نقاش في الميدان الثقافي العربي. وهذا ما أعادت الكاتبة فاتن المر تسليط الضوء عليه في روايتها الجديدة «حدثيني عن الخيام» الصادرة حديثًا عن «دار الآداب».

تحمل الكاتبة سراجًا من الأمل، تطوف فوق ذاكرة جيل عانى أقسى الظروف الأمنية والسياسية في لبنان على مدى أكثر من عقدين من القرن الماضي، وتوقظ ذكرياتٍ من يوميات الحرب والمجتمع في تلك الفترة من الزمن. محاولة تشكيل بؤرة أمل وضياء في العتمة الكبيرة التي أحاطت بنا ولا زالت.

تدعونا سيميائية العنوان إلى رصد محمولات دلالية تجعلها حجر زاوية في الرواية. يحيلنا فعل (حدثيني) إلى ضميري المتكلم والمخاطب، وكأنّه يوطئ لحوار مباشر بين الشخصيتين الرئيستين (ماجدة الفتاة الصغيرة التي تريد تخزين الحكايات عن الخيام، من ذاكرة خالتها. ويرمز أيضًا إلى عملية القص والحكي، وهي قاعدة السرد ومعماره.

بالإضافة إلى المحمول الدلالي المكاني (الخيام)، ومنها يبدأ القص، وبها ينتهي بين زمنين، يحمل الأول قمة المأساة والتيه والفجيعة، ويلتصق الثاني بلحظة تاريخية تحمل كل معاني الفخر والفرح والانتصار. أوكلت الكاتبةُ السردَ إلى غير راوٍ، لتأريخ يوميات الحرب وأحداثها ومآسيها. فينتقل من منطقة إلى أخرى. ومن زمن إلى آخر. متوقفًا عند المحطات الأكثر أهمية في العقود الثلاثة الماضية.

وما حكايات الشخصيات التي ساقتها صاحبة (الخطايا الشائعة)، إلا حكاية كلّ منا، سيرة جيل عاش تفاصيل مشابهة لمحكي الرواية التي تمثّل تجربة سردية ترصد سيرة فتاتين جنوبيتين تعيشان ظروفاً مدمّرة. هناء، الفتاة الصحافية التي نجت من المجزرة الاسرائيلية، وماجدة، ابنة أختها التي فقدت أمها، وجدّتها قضت في المجزرة. تتصدّى هناء لتربية الصغيرة، وإخراجها من عقدة خوف لازمتها بسبب المجزرة. تعودان إلى الخيام المحتلة، ثم تخرج هناء مرغمة بعد انفضاح أمر عملها مع المقاومة. ليعود السرد إلى يوم التحرير الكبير في أيار من العام 2000.

تحيل المرجعية النصية للحكاية إلى تمجيد فعل المقاومة والتكافل العائلي والمجتمعي في مواجهة الحرب والاحتلال.

ينفتح محكي الرواية على ثقافة المواجهة التي تشتغل نصيًا ضمن إطار سردي يمكن وصفه بـ «سردية الأرض والإنسان» لأنها تضعنا قبالة نص روائي محكوم في بنائه بمرجعية الأرض المسلوبة، والإنسان المصرّ على استردادها بالوسائل كافة..

تخرجنا الرواية من النمطية الأنثوية النصيّة المقهورة والمعنَّفة والمهزومة، إلى الأنثى الفاعلة المقاوِمة والأسيرة والمثقفة والمنتصرة.

تقرأ الحكاية فتعيشها، وكأنك إحدى شخصياتها، تتفاعل معها، فتنسلخ عن زمنك الحالي، بكل ما فيه من ترفٍ واستهلاك وميوعة، لتغرف الكاتبة من تاريخ يطفح بالعذابات والحرمان والخوف، والتشبّث بالأرض، ولكنه تاريخ معطّر بالعزة والعنفوان والنصر، يفيض بالتضحية والمبادئ والإنسانية.

شكّلت شخصيات الحكاية لوحة فسيفسائية عن مكوّنات المجتمع اللبناني في حقبة الحرب والاجتياحين، تصدّرها الجيل المقاوم بفتياته وفتيانه وشبابه، والعملاء بمختلف ألوانهم ودناءتهم وجهلهم. والإسرائيلي بحقده وجنونه وغطرسته، فيستحضر الراوي أسماءً حُفرت في الذاكرة الجمعية لجيل عايش يوميات الاحتلال والمقاومة. (راغب حرب، خالد علوان، نزيه القبرصلي) وغيرهم. وتحوّلت أسماء المولودين الجدد، وجهًا من وجوه المقاومة وثقافتها.

شكّلت شخصيات الحكاية لوحة فسيفسائية عن مكوّنات المجتمع اللبناني في حقبة الحرب والاجتياحين، تصدّرها الجيل المقاوم بفتياته وفتيانه وشبابه، والعملاء بمختلف ألوانهم ودناءتهم وجهلهم. والإسرائيلي بحقده وجنونه وغطرسته، فيستحضر الراوي أسماءً حُفرت في الذاكرة الجمعية لجيل عايش يوميات الاحتلال والمقاومة. (راغب حرب، خالد علوان، نزيه القبرصلي) وغيرهم. وتحوّلت أسماء المولودين الجدد، وجهًا من وجوه المقاومة وثقافتها.

نقع في الرواية على غير منظور، لكن رؤية الراوي تبقى مهيمنة على السرد، رؤية تحمل عبق الثورة على الواقع المهزوم والتطلّع إلى المستقبل الواعد.

تسأل راغدة، الطالبة الجامعية، سؤالًا مفصليًا يكاد يكون مركزيًا عن قدرة الجنوبيين الخارقة على الصمود والمواجهة بعد معاناتها المتكررة على معبر «باتر جزين»: (هل يستأهل السكن في قرانا وبيوتنا كلّ هذا الإذلال؟) ص. ١٣٦

تدعو هذه الرواية المتلقي إلى رحلة عبر الزمن، زمن طفولتنا المجروحة، ومراهقتنا المأزومة، وشبابنا الذي وضَعَنَا والوطن أمام مسؤولياتنا الجسيمة على مفترق مصيري وخطير (اليوم، ليست حياتنا الفردية هي وحدها مهدّدة، بل وجودنا كوطن، كذاكرة، كتاريخ) ص. ٦٤.

ولكن لم تدع الكاتبة هذه المشهدية القاسية لتستفرد بنا، بل ساقت شواهد وأحداثًا وتفاصيل لامست المساحة الجميلة في ذاكرتنا، ولو كانت قليلة، ولكنها كانت كفيلة بجعلنا نبتسم، ونتفاعل ونحنّ إلى ذلك الزمن. متوّجة السرد بالمشهد الخاتمة الذي سيبقى عالقًا في قلوب اللبنانيين وكل من رآه. مشهد الأيدي الممتدة من زنازين القهر في معتقل الخيام، إلى فضاء الحرية والكرامة.