ولا يبخل ساند بمقارنة إسرائيل بنماذج عنصرية عدّة منها أن يشبّه الإسرائيلي اليهودي الأبيض بالأفريكانر في جنوب إفريقيا، كما لا يبخل بالتنديد بالمؤسسات اليهودية التي لا تدين امتهان كرامة الفلسطينيين

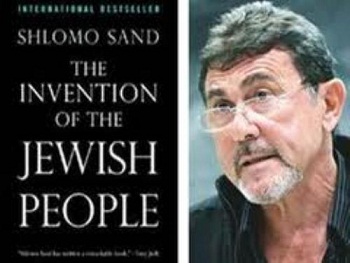

صدر عن دار فلاماريون الفرنسية في مجموعة «كافي فولتير» منتصف الشهر الماضي كتاب للمؤرخ الإسرائيلي شلومو ساند بعنوان «كيف لم أعد يهودياً» مترجماُ عن العبرية. وليس شلومو ساند بغريب على القارئ العربي فقد سبق أن صدر له بالعربية كتاب «اختراع الشعب اليهودي» عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية.

كتبت شيرين حيدر في "السفير الثقافي":

وكان ساند قد سعى في الكتاب المذكور إلى تفكيك أسطورة بدأ نسجها منذ منتصف القرن التاسع عشر وعززتها الحركة الصهيونية، ومفادها أنّ الشعب اليهودي هام في بقاع الأرض لمدة ألفي عام ليعود إلى وطنه التاريخي في فلسطين. والأسطورة هذه تقوم على وحدة الانتماء العرقي لليهود، وتتعامل مع التوراة بوصفها نصاً تاريخياً مرجعياً، لا نصاً دينياً. وقد تكون الفرضية الأهم التي طرحها هذا الكتاب، والتي جاءت لتتناقض بشكل صارخ مع الصناعة الصهيونية للتاريخ، والتي لا تتوانى عن استخدام أدوات أسطورية توظفها كما لو كانت أدلة علمية دامغة تأكيداً على حق اليهود في أرض فلسطين ، غيابُ أي وحدة عرقية بين يهود العالم الذين لا يشكلون بالتالي شعباً تجمع في ما بين أفراده خصوصيات عرقية، أو لغوية، أو تاريخية.

وكان ساند قد سعى في الكتاب المذكور إلى تفكيك أسطورة بدأ نسجها منذ منتصف القرن التاسع عشر وعززتها الحركة الصهيونية، ومفادها أنّ الشعب اليهودي هام في بقاع الأرض لمدة ألفي عام ليعود إلى وطنه التاريخي في فلسطين. والأسطورة هذه تقوم على وحدة الانتماء العرقي لليهود، وتتعامل مع التوراة بوصفها نصاً تاريخياً مرجعياً، لا نصاً دينياً. وقد تكون الفرضية الأهم التي طرحها هذا الكتاب، والتي جاءت لتتناقض بشكل صارخ مع الصناعة الصهيونية للتاريخ، والتي لا تتوانى عن استخدام أدوات أسطورية توظفها كما لو كانت أدلة علمية دامغة تأكيداً على حق اليهود في أرض فلسطين ، غيابُ أي وحدة عرقية بين يهود العالم الذين لا يشكلون بالتالي شعباً تجمع في ما بين أفراده خصوصيات عرقية، أو لغوية، أو تاريخية.

أمّا في كتاب «كيف لم أعد يهودياً» فقد ذهب شلومو ساند أبعد من ذلك ليفكك هذه المرة أسطورة أخرى ترتبط بأسطورة وجود شعب يهودي يتّسم بوحدة عرقية الأولى ، وتعززها بوصفها الرديف الضروري لها لتلج الصهيونية بهذه الطريقة أبواب الحداثة مستولية على مال قيصر ومال الله معاً مكرسة مفهوماً هجيناً يفنده ويضحده الكاتب، والأسطورة المقصودة هي مفهوم اليهودي العلماني.

ملامح نمطية :

وساند أراد لكتابه الذي لا تعوزه الحجج الموضوعية أن يكون نصا ذاتياً أشبه بالمانيفستو يستقيل فيه من انتمائه اليهودي لسبب بسيط يعرضه من البداية ألا وهو أنّه علماني وملحد. ولذلك أخضع إيمانه الشخصي وأفكاره المرتبكة في البداية إزاء الانتماء التلقائي إلى «اليهودية العلمانية» للبحث والتمحيص. وسرعان ما تخلى عن الملاذ الآمن الذي كانت تلخصه في نظره في ما مضى جملةُ جان بول سارتر القائلة «إنّ معاداة السامية هي ما يخلق اليهودي العلماني» ليغوص في تناقضات فكرة علمانيةِ جزء من اليهود ومفارقاتها.

وعلى الرغم من البداية التي قد يشوبها بعض الانفعال سرعان ما يستعيد المؤرخ زمام الأمور ليعرض، تحت عناوين اثني عشر في الخطوات المتصاعدة للأسلوب الاستنتاجي الذي اعتمده مرفقاً إياه بالأدلة والحجج، تكثيفاً لافتاً للتاريخ تارة ومفاصل فكرية في مسيرة البشرية طوراً. وتتطابق الخلاصة مع الفرضية التي يستهل بها الكتاب لتفيد باستحالة الجمع بين الفكر العلماني والانتماء الديني إلى اليهودية (ونكاد نقول هنا إلى سائر الأديان). وقد عرّج الكاتب في تحليله التصاعدي هذا على عدة ملامح نمطية اختار اليهود (والمعنيون هنا هم ممثلو التيار العام المهيمن لا اليهود قاطبة) في عصرنا هذا إلصاقها بأنفسهم، والمفارقة هنا أنّ هؤلاء تماهوا بأفكار ألد أعدائهم على مر التاريخ مؤكدين هذه المرة بلسانهم، لا بلسان تيارات نازية أو فاشية، وهي ليست سوى آخر الحركات المنظّمة والمندرجة في سلسلة من الحركات التي عادت اليهود لمجرد أنهم يهود، أنّ اليهودي في أصقاع الأرض كافة ينتمي إلى وحدة عرقية ودينية تسبغ عليه صفات لا تسقط بالتقادم نكاد نقول مستعيرين لذلك مصطلحاً قانونياً.

وعلى الرغم من البداية التي قد يشوبها بعض الانفعال سرعان ما يستعيد المؤرخ زمام الأمور ليعرض، تحت عناوين اثني عشر في الخطوات المتصاعدة للأسلوب الاستنتاجي الذي اعتمده مرفقاً إياه بالأدلة والحجج، تكثيفاً لافتاً للتاريخ تارة ومفاصل فكرية في مسيرة البشرية طوراً. وتتطابق الخلاصة مع الفرضية التي يستهل بها الكتاب لتفيد باستحالة الجمع بين الفكر العلماني والانتماء الديني إلى اليهودية (ونكاد نقول هنا إلى سائر الأديان). وقد عرّج الكاتب في تحليله التصاعدي هذا على عدة ملامح نمطية اختار اليهود (والمعنيون هنا هم ممثلو التيار العام المهيمن لا اليهود قاطبة) في عصرنا هذا إلصاقها بأنفسهم، والمفارقة هنا أنّ هؤلاء تماهوا بأفكار ألد أعدائهم على مر التاريخ مؤكدين هذه المرة بلسانهم، لا بلسان تيارات نازية أو فاشية، وهي ليست سوى آخر الحركات المنظّمة والمندرجة في سلسلة من الحركات التي عادت اليهود لمجرد أنهم يهود، أنّ اليهودي في أصقاع الأرض كافة ينتمي إلى وحدة عرقية ودينية تسبغ عليه صفات لا تسقط بالتقادم نكاد نقول مستعيرين لذلك مصطلحاً قانونياً.

أي انّها صفات لا يبددها أي انتماء آخر أكان دينياً أو فكرياً. فاليهودي يهودي إلى الأبد لا نتيجة لممارساته الدينية والثقافية بل بسبب مكوّن غامض ملتصق بشخصيته راح العلماء الصهاينة يضفون عليه اليوم بعداً جينياً مجرين الدراسات منتقلين بذلك من الخصوصيات الفيزيولوجية إلى دراسة الحمض النووي لتدعيم طروحاتهم. وكأنّ «جرثومة» اليهودية التي قالت بها هذه الأنظمة العنصرية ليست سوى الوجه الآخر لـ«عبقرية» اليهود التي يتشدق بها كثيرون من الصهاينة اليوم من يهود وغير يهود واقعين تحت سحر ملحمة اليهودي المستحدثة.

والكاتب يطرح سؤالاً بسيطاً: ما هي ملامح الثقافة العلمانية اليهودية وكيف يمكن التعرف عليها؟ وقبل الرد على هذا السؤال تجدر الإشارة إلى بعض المفاهيم التي أتى الكتاب على ذكرها. فشلومو ساند يذكّرنا، وهو ما فعله في كتابه السابق، بأنّ مفهوم القومية برز في القرن التاسع عشر وأنّ الحركة الصهيونية تلقّفت هذا المفهوم، بسبب تصاعد معاداة اليهودية في أوروبا في تلك الفترة، لتطبقه تطبيقا دينياً مستخدمة التوارة بوصفها «صك ملكية» كما يقول لاستيطان فلسطين. وقد ركب الصهاينة موجة التوسع الاستيطاني الأوروبي المتعاظمة آنذاك فأليس هرتزل القائل إنّ الدولة التي يطمح إلى تأسيسها ستكون «منارة متقدمة للحضارة في وجه الهمجية»؟ ليجد بذلك الفكر الصهيوني مكانته في إطار التيار الاستشراقي الحديث.

والكاتب يطرح سؤالاً بسيطاً: ما هي ملامح الثقافة العلمانية اليهودية وكيف يمكن التعرف عليها؟ وقبل الرد على هذا السؤال تجدر الإشارة إلى بعض المفاهيم التي أتى الكتاب على ذكرها. فشلومو ساند يذكّرنا، وهو ما فعله في كتابه السابق، بأنّ مفهوم القومية برز في القرن التاسع عشر وأنّ الحركة الصهيونية تلقّفت هذا المفهوم، بسبب تصاعد معاداة اليهودية في أوروبا في تلك الفترة، لتطبقه تطبيقا دينياً مستخدمة التوارة بوصفها «صك ملكية» كما يقول لاستيطان فلسطين. وقد ركب الصهاينة موجة التوسع الاستيطاني الأوروبي المتعاظمة آنذاك فأليس هرتزل القائل إنّ الدولة التي يطمح إلى تأسيسها ستكون «منارة متقدمة للحضارة في وجه الهمجية»؟ ليجد بذلك الفكر الصهيوني مكانته في إطار التيار الاستشراقي الحديث.

ومن هنا لن يكون اليهود العرب سوى عبء في إطار هذه العملية هم الذين «ارتبطت بهم السلطات الإسرائيلية بعلاقات تتأرجح بين الاحتقار العميق والشك البيّن». فما كانت تميزهم عن سائر العرب سوى معتقداتهم وطقوسهم الدينية خلافاً لمعظم اليهود الأوروبيين الشرقيين الذين كانوا أقل تمسكاً بالطقوس إنّما كانت تجمعهم اللغة اليديشية، ومجموعة من المظاهر التي كانوا يؤكدون عبرها على اختلافهم عن البلدان التي هاجروا إلى أرض فلسطين منها.

عكس التيار :

وبذلك تكون الحركة الصهيونية قد سارت عكس التيار على الرغم من حرصها السابق والحاضر على الظهور بلبوس معاصر، فقد شهد العصر الحديث انتقالاً من الهوية الدينية التي كانت السبيل الوحيد لتصنيف البشر إلى هوية حديثة تقوم على القومية لا على الدين. وما فتئت هذه النزعة تتعزز اليوم في إسرائيل التي ترفض بشدة مبدأ الجنسية المدنية وتشير في خانة الجنسية إلى كلمة «يهودي» بوصفها انتماءاً قوميا لا دينياً مع العلم أنّ آلاف المولودين في إسرائيل، بالإضافة إلى مئات آلاف الفلسطينيين طبعاً، يحرمون من هذا الانتماء لأنّهم لم يولدوا من أم يهودية. وهنا لا يقاوم ساند إغراء عقد المقارنات متصوراً ما قد يحدث في أي من الأنظمة الديمقراطية الليبرالية لو فُرض على اليهود أن يشيروا إلى أنّهم يهود على بطاقات هويتهم.

وبالعودة إلى مسألة العلمانية يتساءل ساند ما إذا كان من الممكن أن نختزل ثقافة ما بالمشاركة في الاحتفالات التقليدية الفولكلورية ذات الأصول الدينية، فما بالكم إذا ما لم يشترك المرء أصلاً في هذه الاحتفالات؟ ولا يسعه هنا سوى أن يتساءل عن الإسهام اليهودي الذي تجلّى مثلاً في فكر كارل ماركس، وسيغموند فرويد، وآلبرت آينشتين مثلاً، أو هل أسهم هؤلاء في إرساء ركائز فكر يهودي علماني.

ولا ينسى الكاتب الإشارة إلى مفهوم مصطنع راج كثيراً في العقد الأخير وهو مفهوم «الحضارة اليهودية المسيحية» مذكراً بمصائر اليهود المتباينة في ظل المسيحية وظل الإسلام وبأن أسطورة هيام اليهود على وجوههم في الأرض ليست سوى أسطورة مسيحية أراد بها المسيحيون التدليل على أنّ اليهود قوم لعنهم الله فجعلهم يجوبون الأرض عقاباً لهم على خطاياهم الكثيرة. كما لا يغفل الإشارة إلى الجماعات التي تهوّدت في إفريقيا، وآسيا، وأوروبا على مر العصور في تناقض سافر مع فكرة وجود نواة أولى غادرت فلسطين ومُنعت من العودة إليها طوال ألفي عام.

ولا ينسى الكاتب الإشارة إلى مفهوم مصطنع راج كثيراً في العقد الأخير وهو مفهوم «الحضارة اليهودية المسيحية» مذكراً بمصائر اليهود المتباينة في ظل المسيحية وظل الإسلام وبأن أسطورة هيام اليهود على وجوههم في الأرض ليست سوى أسطورة مسيحية أراد بها المسيحيون التدليل على أنّ اليهود قوم لعنهم الله فجعلهم يجوبون الأرض عقاباً لهم على خطاياهم الكثيرة. كما لا يغفل الإشارة إلى الجماعات التي تهوّدت في إفريقيا، وآسيا، وأوروبا على مر العصور في تناقض سافر مع فكرة وجود نواة أولى غادرت فلسطين ومُنعت من العودة إليها طوال ألفي عام.

ويُعرّج الكاتب على السكوت الطويل عن المحرقة وعلى كم ضحاياها في إسرائيل وصولاً إلى انتصار عام 1967 الذي مهّد لإطلاق طقس عبادة القوة الذي جعل الكثير من اليهود يعوضون به عن شعورهم بالعار إزاء اقتيادهم كالدواب إلى المسالخ خلال الحرب العالمية الثانية وهو شعور يسهل فهمه. بذلك انقلبت الآية فسُلطت الأضواء على الضحية لا بل أُريد لها أن تكون الضحية المطلقة للنازية التي تجاوز ضحاياها الأحد عشر مليوناً ومنهم ستة ملايين يهودي كما يقول الكاتب، لا بل أكثر من ذلك تحولت الضحية اليهودية إلى ضحية «مختارة» و«حصرية « كما يقول ساند، حتى أنّ اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة عمل على الحؤؤل دون إحياء يوم سنوي لضحايا مذبحة الأرمن حرصاً منه على الإبقاء على هذه الحصرية في الأذهان. .

كما يثير ساند موضوع تفوق الأخلاق اليهودية الذي يُروّج له بشكل كبير في الغرب تحديداً متسائلاً عن هذا الانتقال من انتقاد تحلل أخلاق اليهود الذين درج الغرب على اختزالهم بالمرابين المنتفعين إلى إسباغ المديح على أخلاقهم بالمطلق مذكراً أنّ الوصايا العشر نظّمت العلاقات ما بين بني إسرائيل، والنهي عن القتل مثلاً ليس مطلقاً إنّما هو نهي عن قتل بني إسرائيل حصراً. وهنا ومن باب الإنصاف الأخلاقي تحديداً تجدر الإشارة إلى أنّ اليهودية في ذلك لا تشذ عن الكثير من الديانات الأخرى.

تمرين على الإجابة :

ولا يبخل ساند بمقارنة إسرائيل بنماذج عنصرية عدّة منها أن يشبّه الإسرائيلي اليهودي الأبيض بالأفريكانر في جنوب إفريقيا، كما لا يبخل بالتنديد بالمؤسسات اليهودية التي لا تدين امتهان كرامة الفلسطينيين واحتلال أرضهم ليخلص إلى تساؤل بسيط يثبت فيه نظريته يقول فيه «كيف يصبح المرء يهودياً علمانياً إن لم يولد لأبوين يهوديين؟ هل من وسيلة للانضمام إلى اليهودية العلمانية نتيجة فعل طوعي، أو خيار حر، أم أنّ هذا نادٍ حصري مغلق يُختار أعضاؤه وفقاً لأصولهم؟».

ويحملنا الكتاب على إدراك أنّ التهويد في إسرائيل لا ينبع في الواقع من إيمان ديني راسخ وربما متشدد يواكب النزعات الدينية المتعاظمة على أشكالها في مختلف أنحاء الأرض بل هو السد المنيع الذي أرادته الصهيونية للوقوف في وجه الفلسطينيين فيقول ساند «في إسرائيل أن يكون المرء «يهودياً» يعني ألاّ يكون عربياً بالدرجة الأولى».

ويحملنا الكتاب على إدراك أنّ التهويد في إسرائيل لا ينبع في الواقع من إيمان ديني راسخ وربما متشدد يواكب النزعات الدينية المتعاظمة على أشكالها في مختلف أنحاء الأرض بل هو السد المنيع الذي أرادته الصهيونية للوقوف في وجه الفلسطينيين فيقول ساند «في إسرائيل أن يكون المرء «يهودياً» يعني ألاّ يكون عربياً بالدرجة الأولى».

صحيح أن ساند سعى في هذا الكتاب إلى دحض فكرة وجود يهودية علمانية حصراً، بيد أنّ طرحه أعاد إلى الواجهة مسألة العلمانية بالمطلق، والتي تترافق مع الفكرة الإنسانية العالمية التي سادت في مطلع النصف الثاني من القرن العشرين والتي ساهمت في تغييبها التيارات الدينية المتكاثرة بمختلف أطيافها، تلك التي طغت مؤخراً على النزاع العربي الإسرائيلي لتنقله من ساحة المطالب بحقوق يصفها ميثاق الأمم المتحدة بالحقوق العالمية كالحق بالكرامة، والحرية، وتقرير المصير إلى ساحة الأساطير الدينية المتلاطمة على أرض فلسطين.

شلومو ساند يصف شعوره بالنفي إزاء التهويد المتعاظم للمجتمع الإسرائيلي ولكنه يؤكد أنّه وعلى الرغم من ذلك لا يستطيع الانسحاب. يقول لنا إنّ تمسكه بالمكان لا يني يغذي تشاؤمه ولكن أينما ساقته الأقدار يبقى الحنين لتلك الأرض المجردة من معناها الديني وللعبرية بوصفها اللغة الأم.

يصعب ألاّ تربكنا هذه النهاية فقد واكبنا شلومو ساند طوال الكتاب، تفاعلنا مع طرحه وشجاعة دفاعه عنه، أسعدنا أن يكون هو الإسرائيلي العلماني لسان حالنا علّه يغدق مزيداً من المصداقية على إدانتنا لعنصرية إسرائيل عملاً بمقولة شهد شاهد من أهله. غير أنّه شملنا هذه المرة، عن غير قصد ربما، بالسؤال فإذا بنا نتساءل بدورنا، أي حصة نتصورها من هذه الأرض، على خلفية هذا الصراع، المفتوح لشلومو ساند وأمثاله؟ أي حصة لهم ولنا خارج الأساطير؟ السؤال نظري بحت فلا تكافؤ بيننا البتة ولكن لا ضير من التمرين على الإجابة.