leur terre natale

67 ans après la "Nakba", la "catastrophe" qu'a constitué pour eux la création d'Israël, les réfugiés du camp de Dheicheh, ont installé des serres sur leurs toits pour garder le lien avec la terre que cultivaient leurs parents.

67 ans après la "Nakba", la "catastrophe" qu'a constitué pour eux la création d'Israël, les réfugiés du camp de Dheicheh, ont installé des serres sur leurs toits pour garder le lien avec la terre que cultivaient leurs parents.

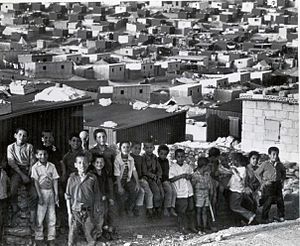

Hajjar Hamdane al-Ayess arrache quelques feuilles jaunies, verse de l'eau dans les tuyaux percés où elle a planté des aubergines, des concombres et des tomates. C'est sa façon à elle de s'échapper des ruelles étroites de ce camp qui héberge plus de 15.000 réfugiés, venus de 44 villages palestiniens aujourd'hui disparus.

"Les juifs ont pris nos terres. Pour compenser et parce qu'on aime la terre, nous avons décidé de cultiver sous des serres sur nos toits", explique cette femme dont les parents se sont installés en 1952 à Dheicheh après avoir fui leur village de Zacharia.

Cette Palestinienne aimerait étendre ses plantations, mais il n'y a plus d'espace libre au sol et les toits ne sont pas extensibles. Alors elle se contente de sa petite serre, en attendant mieux.

Car "le plus important reste de revenir sur nos terres, de les retrouver", dit-elle à la veille de la commémoration par les Palestiniens de la "Nakba".

Ce "droit au retour" est l'un des points cruciaux d'un éventuel règlement entre Palestiniens et Israéliens. Les Palestiniens en font une condition sine qua non à tout accord de paix, ce que les Israéliens rejettent catégoriquement.

Pour Yasser Alhaj, l'initiateur du projet avec son association Karama, créer ces jardins en l'air est une façon de garder vivantes dans les esprits ces terres qui appartiennent aujourd'hui à d'autres. "Quand on cultive une terre, il s'y crée un attachement. On devient lié à cette terre et donc à sa patrie", explique-t-il dans son bureau devant une carte de la "Palestine avant 1948".

67 ans après, 'on n'oublie pas'  "Les juifs se sont trompés: ils espéraient que les générations venant après la Nakba allaient oublier", dit-il. Or "les jeunes n'ont pas oublié et n'oublieront jamais", jure-t-il, en expliquant à une poignée d'enfants la culture des tomates bien rouges, jaunes, zébrées ou roses qu'il a rapportées des Pays-Bas.

"Les juifs se sont trompés: ils espéraient que les générations venant après la Nakba allaient oublier", dit-il. Or "les jeunes n'ont pas oublié et n'oublieront jamais", jure-t-il, en expliquant à une poignée d'enfants la culture des tomates bien rouges, jaunes, zébrées ou roses qu'il a rapportées des Pays-Bas.

Abou Fouad, 100 ans cette année, fait partie des derniers Palestiniens ayant vécu la "Nakba". Le symbole qui le rattache à sa terre perdue est la lourde clé en fer avec laquelle il a fermé une dernière fois sa maison, laissant ses affaires à l'intérieur, "parce que les gens pensaient revenir", explique-t-il.

Il raconte avoir pris les armes en 1948, "un fusil acheté à un Egyptien qui avait des stocks hérités de la Première Guerre mondiale", pour mener le "jihad" et sauver son village de Beit Aatab.

Il a finalement atterri à Dheicheh, à une quarantaine de kilomètres de sa terre natale. A l'arrivée, lui et les douze membres de sa famille partageant un logement exigu n'avaient "pas de travail, pas d'argent" et ont dû comme les autres s'en remettre à la Croix-Rouge et à l'ONU.

Aujourd'hui encore, les Nations unies viennent en aide à cinq millions et demi de réfugiés palestiniens entre la Jordanie, la Syrie, le Liban ou les Territoires occupés.

De ses décennies d'exil intérieur, Abou Fouad devenu arrière-grand-père, en a écrit des poèmes pour sa maison, aujourd'hui détruite.

Avant que les Israéliens n'érigent le mur qui encercle aujourd'hui Bethléem, il est retourné à Beit Aatab. "J'ai retrouvé l'endroit où se dressait mon école", se rappelle-t-il, la larme à l'œil. Puis il récite une de ses compositions qui dit son amertume devant la déroute trop rapide des armées arabes en 1948 et se conclut par un " ô musulmans, ô chrétiens, vous l'avez bien facilement abandonnée, la Palestine!"